ボールペンの最初の発明については、多くの文献では、1884年にアメリカ人のジョン・

ラウドが発明しているが、インク漏れがひどく実用にいたらなかったと、

記載されています。

要するに、ペンを立てるとインクが、インク管とボールの隙間から

ボタボタ落ちてくる状態でしょうか。

1888年には特許も取りましたが、実用化されないまま特許の有効期限は切れてしまったようです。

実用化されなかった事もあり、この発明については、ボールペンの元祖として記載している文献と記載していない文献に分かれています。

1884年と言えば明治17年。その頃には既にシャープペンシルは、ドイツなどで大量生産がされていました。

実用に耐えるボールペンの開発は、1884年のジョン・ラウドによる発明から50年以上を経た1938年になって、初めて実現します。

ユダヤ系のハンガリー人で新聞校正員をしていたラディスラオ・ピロ(Laszlo Biro)は、新聞印刷に使われるインクが素早く乾き、紙が乾いたまま保たれ、滲みもないことに気づきました。

最初はそのインクを万年筆に入れて試してみましたが、粘性が強すぎてペン先までインクが伝わりませんでした。

そこで彼はそのインクをボールペンに転用し、化学者であった弟ジョージとともに、回転するボールを使ってインクを誘導するボールペンの原型を開発完成させました。

ラウドの発明ではインクがこぼれ落ちてくる事が問題だったのですが、細いインク管を使い、インクの粘度を上げる事によってインクが落ちてこないようにする事に成功したのです。

兄弟はイギリスで特許を申請しますが、ナチスドイツの手から逃れるために1940年にアルゼンチンに移住します。

1943年には追加の特許も申請し、現地で会社を設立。この年が一般にはボールペンの発明年とされています。

翌年1944年にはシャープペンシルの発明で有名なエバーシャープ社(米)が特許を買い、内容を改良したものを発売しました。

こうしてボールペンは、ビロのあるアルゼンチンを始めとする南米やアメリカ、ヨーロッパなどで広まり始めました。

特にイギリスでは、万年筆よりも使い勝手がよいと言う事で、いち早く空軍に採用され、量産に拍車がかかったそうです。

このためヨーロッパのいくつかの国やアルゼンチン、オセアニア等ではボールペンの事が今なおビロの通称で呼ばれているらしいです。

もう一つちなみに、ビロの誕生日である9月29日は、アルゼンチンでは発明家の日だそうです。

1945年には、アルゼンチンのブエノスアイレスでビロのボールペンを購入した1人のビジネスマンが、アメリカに戻ってビロに特許料を払わないままにそっくりのボールペンを製造販売し始めました。

これがレイノルズ社のロケットと命名されたボールペンで、ビロに正式な特許料を払っていたエバーシャープ社のボールペンを押さえてアメリカ中に広まっていきました。(価格が安かったんでしょうか。)

ちなみにロケットは、1945年の10/29にニューヨークのGimbelsデパートで1本12ドル50セントで販売が開始されたそうです。

1945年と言えば太平洋戦争の終わった年ですね。日本にボールペンが入ってきたのは、進駐してきた米軍の兵士が持ち込んだ事がきっかけとなったといわれています。

第2次世界大戦後、世界中でボールペンは製造されるようになります。

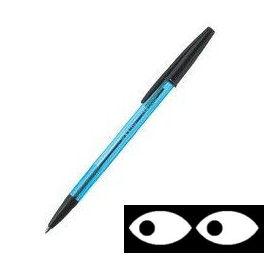

多くの万年筆メーカーや鉛筆メーカーが製造を開始しますが、その中でも最も多くの本数を生産し、世界でボールペン製造の中心となったのは、フランスのBICでした。

オレンジがかった黄色軸のボールペンは、今でも低価格ボールペンの代名詞的な存在ですね。

写真は現行品 写真は現行品

一方日本では、進駐軍が持っているボールペンを見て、欧米の技術の凄さを実感した人が当時は多かったそうですね。(筆記具業界では、良く聞く話です。)

1947年には、普及キャンペーンのため世界一周中の飛行機が日本に立ち寄り、明治神宮の旧練兵場上空から、たくさんのボールペンをばら撒き、話題になったそうです。

これを手に入れた万年筆製造者らが生産を開始し、1947年頃には国産ボールペンが出回るようになってきました。

しかし最初の頃のボールペンは、見よう見まねで作っていますので、なかなか品質的に良いものが出来なかったそうです。

そんな中、1949年にオート社(OHTO)が、初めて鉛筆形のボールペンを発売し、2年後の1951年には、現在とほぼ同じような実用的なボールペンになり、国産ボールペンの普及への第一歩をしるしました。

戦後に始まった国産ボールペンの製造は、国内メーカー各社が競い合う中で大きく発展してきました。

戦後しばらくは、本体ボディーに金属を使った製品が中心で、樹脂製があるとしてもセルロイドなどの丸棒からの削り出しで、自然と高級品扱いでした。

それが、本体がプラスチック成形の製品が出回るようになると一気に低価格化し、やがて100円が樹脂製の標準的な価格になると、小中学生の間にも広まっていきました。

ここからはしばし点描風に当時流行った製品をいくつかあげていきたいと思います。

1967年(昭和42年)ゼブラが透明で多角形のプラスチックを本体軸に使ってインクの残量が分かるボールペンを発売。テレビCMで「見えーる見えーる」のコピーが話題に。

写真は現行品 写真は現行品

1969年(昭和44年)三菱鉛筆が黒さに際だつボールペンとして純黒ボールペンを発売。「まっくろけのけ!」と言うテレビCMで話題に。

1975年(昭和50年)三菱鉛筆が四角い本体軸のノック式ボールペン「BOXY」を発売。サイドのボタンでノックを戻すと、頭部のノックボタンが勢いよく戻る構造で、スーパーカー消しゴムを弾いてレースをする遊びが大流行。

1978年(昭和53年)オートが鉛筆型ボールペンに初めてゴムグリッパーをつけて発売。(これはキリタも当時下請けとして作っていました。)

そして低価格化が行き着くと、今度は色々なアイデアボールペンの開発競争時代に入りっていきます。

プラスチック製品の台頭で低価格化が進んだボールペンですが、その後各社で新機構・高付加価値商品の開発が続きました。

1964年(昭和39年)オートが水性ボールペンを発売。油性ボールペンの重い書き味を解消し、すらすらと気持ち良く書ける書き味で多くの

ファンを獲得しました。

ただ、水性ボールペンにはインクが乾きにくい、キャップをしなければならないなどの弱点があるため、油性ボールペンを駆逐するような広がりにはなりませんでした。

1972(昭和47年)ぺんてる水性ボールペン「ボールぺんてる」発売。

樹脂製のチップを使い、水性ボールペンでありながらサインペンに近い書き味で大ヒットし、現在でも愛用されています。

多色ボールペン、多機能ボールペンもこの頃から普及し始めました。

1964年にはゼブラから3色ボールペンが発売されました。

そして、1977年(昭和52年)ゼブラがシャーボを発売。。シャープペンシルとボールペンを1本にまとめた革新的な商品として大ヒットしました。

2年後の1979年にはゼブラは本社ビルを新築しましたが、当時業界ではシャーボビルと呼ばれました。

ちなみにシャーボ技術はゼブラがガッチリ特許を固めたため、ゼブラ式の本体を回転して機能を選ぶ方法はあまり一般化せず、他社製の多機能ペンでは、使いたい色を上にして芯を繰り出す振り子式の方が、現在ではより一般的になっています。

1991年(平成3年)パイロットからドクターグリップ発売。グリップゴムの部分の太さを、人間工学に基づき広島文教女子大学の宇土博教授が割り出した最も疲れない太さである13.8mmに設定され大ヒットしました。

1984年 サクラクレパスが、世界で初めて開発したゲルボールペンである「ボールサイン」が発売されます。

これを皮切りに、世が平成になると各社からゲルボールペンが登場し、事務用の低価格ボールペンでは一気にゲルが主流になっていきます。

ゲルインクは水性ベースで作られているため正確には水性ボールペンの亜種ですが、両方の特徴を併せ持っているため、中性インクとも呼ばれています。

ゲルインクの仕組みなどは後日に譲りますが、キャップがいらずにすらすらと軽く書けるこのインクは瞬く間に普及し、本数ベースでは油性を凌いで現在最も普及しているインクとなっています。

ゼブラのサラサ

ちょっと別の話になりますが、アメリカのフィッシャーが1965年に開発したスペースペンは、インクタンク内に高圧の窒素ガスを注入し密閉することによって、宇宙でも、ペン先を上にしても書けるペンを実現しました。

このNASAにも採用されたペンは、長い期間特許に守られて独占的に販売されていましたが、特許の切れた数年前から三菱鉛筆がパワータンクシリーズとして発売しています。

またトンボ鉛筆では、通常の芯を使いながら、ノックのたびに加圧することによって、スペースペンのように上向きでも書けるペンである「エアープレス」を2008年に発売しています。

ここ数年、ゲルインクボールペンに完全に抜かれた存在になっていた「油性ボールペン」が、最近再び売上を伸ばしてきています。

それもただの油性ではなく、従来とは明らかに異なるなめらかさをもった油性ボールペンです。

紙との摩擦抵抗が極端に少なく、ペンが紙の上をまるでアイススケートでもしているかのようにツルツルと滑っていきます。

2006年に発売された三菱鉛筆のジェットストリームを皮切りに、パイロットのアクロボールやぺんてるビクーニャなど、各社から次々に投入され、今やすっかり激戦区のジャンルになっています。

これらのペンではインクを構成している溶剤、潤滑剤、着色剤といったものが大幅に見直されており、何百種類、何千通りもの組み合わせの中から、最も滑らかな材料と組み合わせが使われているそうです。

さらにペン先のチップとボールとの相性もあり、各社相当に研究を重ね、研究開発費用もつぎ込んだ製品となっており、その内容は極秘中の極秘。

「キリタさんでもジェットストリームのような芯は出さないんですか?」と尋ねられることもあるのですが、うちのような町工場では開発できようはずもなく、仕入れさせてもくれません。

ただ個人的には、走り書きには良いのですが、じっくり書くには逆にペンが滑りすぎてしまう気もするのですが。(負け惜しみですか?)

最後に、最近のボールペンのトレンドを2つご紹介して、この稿を終わりにしたいと思います。

消せるボールペン:

2002年三菱鉛筆が「シグノ イレイサブル」を発売。消しゴムを使ってインクを落とす方式でした。

発売年については調べがつきませんでしたが、海外メーカーであるペーパーメイトからも消せるボールペン「リプレイマックス」が発売されています。

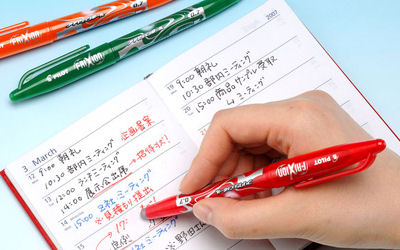

2007年パイロットが「フリクションボール」を発売。温度変化により色が変わるインクを使い、ペンの後ろについているラバーでこすると摩擦熱で筆跡を消すことができ、現在でも大ヒット商品となっています。

2010年三菱鉛筆が「ユニボール ファントム」を発売。フリクションと同じ熱で消せるタイプでパイロットを追撃しています。

専用のラバーを付けずに、ペンのキャップで擦って消す方式で、より手軽に消せるようにしています。

が、この「ファントム」については、パイロットからインクを熱で消す方式について特許侵害の訴訟を起こされています。(2012年11月にパイロットが取り下げ。)

組み合わせボールペン:

2009年三菱鉛筆から「スタイルフィット」発売。大量の種類が用意された替え芯と本体を別々に購入し、自由に組み合わせて自分だけの1本を作る事が出来るようになっています。

芯は細字・中字・太字それぞれに色数も豊富にあり、さらにシャープメカも用意されています。本体軸には単色用の細軸から5色用の太軸まで揃っています。

2010年には三菱を追撃する形でパイロットからも「Hi-techCコレト」が発売。全く同じコンセプトで、売り場の面積を奪い合っています。

また、ゼブラからは2007年に組み合わせ自由なペン「シャーボX」が発売されています。500円が中心の「スタイルフィット」や「Hi-techCコレト」とは異なり、5,000円を中心価格とする意欲作です。

ここ数年は、三菱とパイロット、さらにゼブラやぺんてるといった大手がすさまじい開発競争を繰り広げています。

その結果、中国製の安いボールペンに市場を奪われることもなく、日本を世界の技術をリードするボールペン先進国にしています。

そのこと自体は素晴らしいのですが、ちょっとだけ気になるのは、製品の主戦場が100円から1,000円までの事務用ペンがほとんどで、高級員については海外メーカーに市場を奪われたままである点。

そして、何処かが何かを発売してちょっとヒットすると、すぐに他社もそっくりな製品を出すという現象が起こっている点です。

たぶん各社の開発の現場は疲れ切っているのではないかとも推測・心配するのですが、どうでしょうか。

各社の皆さんにエールを送りつつ、この稿を終わらせていただきます。

|